ICカード認証とは?仕組みや種類・メリットも解説

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカードはクレジットカードや交通系カードに利用されている身近な技術ですが、高いセキュリティ性と利便性を兼ね揃えていることから、本人認証にも活用されています。

ICカードを利用した扉の施錠や勤怠管理など、ICカードを活用した本人認証の利用シーンはさまざまです。本記事ではICカード認証の仕組みや種類・メリットなどを解説します。

目次[非表示]

- 1.ICカード認証の仕組み

- 2.ICカードの種類

- 3.ICカード認証のメリット

- 3.1.改ざん・複製が難しくセキュリティ性能が高い

- 3.2.さまざまな用途に対応可能

- 3.3.ユーザにとっての利便性が高い

- 4.ICカード認証のデメリット

- 4.1.カードの盗難・紛失時のリスクがある

- 4.2.なりすましのリスクがある

- 4.3.導入時にコストがかかる

- 5.ICカード認証の活用事例

- 5.1.1.オンラインでの契約時の本人確認

- 5.2.2.入退室・勤怠管理

- 5.3.3.公共交通機関

- 5.4.4.デバイスやウェブサイトのログイン

- 5.5.5.決済・取引

- 5.6.6.証明書のコンビニ交付

- 6.ICカードを使った本人認証ならネクスウェイ

- 7.まとめ

ICカード認証の仕組み

ICカード認証とは、ICカードを利用して認証を行う仕組みです。ICカードはカードに集積回路(IC)を内蔵しており、CPUとメモリで構成されています。カード単体では電力がないので使用できませんが、カードリーダーなどから電力を供給することで使用可能です。

ICカードをICカードリーダーに挿入したり触れたりすることで電力が供給され、ICカード内部に入力されたデータを読み取ります。読みとったデータをシステムが確認し、事前に登録されたデータとの整合性を確認します。

読みとったデータが正しく、認証に成功した場合はアクセス権限を付与し、データが一致しない場合にはアクセスを拒否するのがICカード認証の仕組みです。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカードの種類

ICカードはカードリーダーなどを使用することでカード内部のデータを読み込み、認証に使用できますが、通信方式や通信距離に応じて種類が分かれます。種類に応じて見た目や用途が異なるため、それぞれの特徴を把握することが重要です。本項では、ICカードの種類として、「接触型」と「非接触型」のICカードについて解説します。

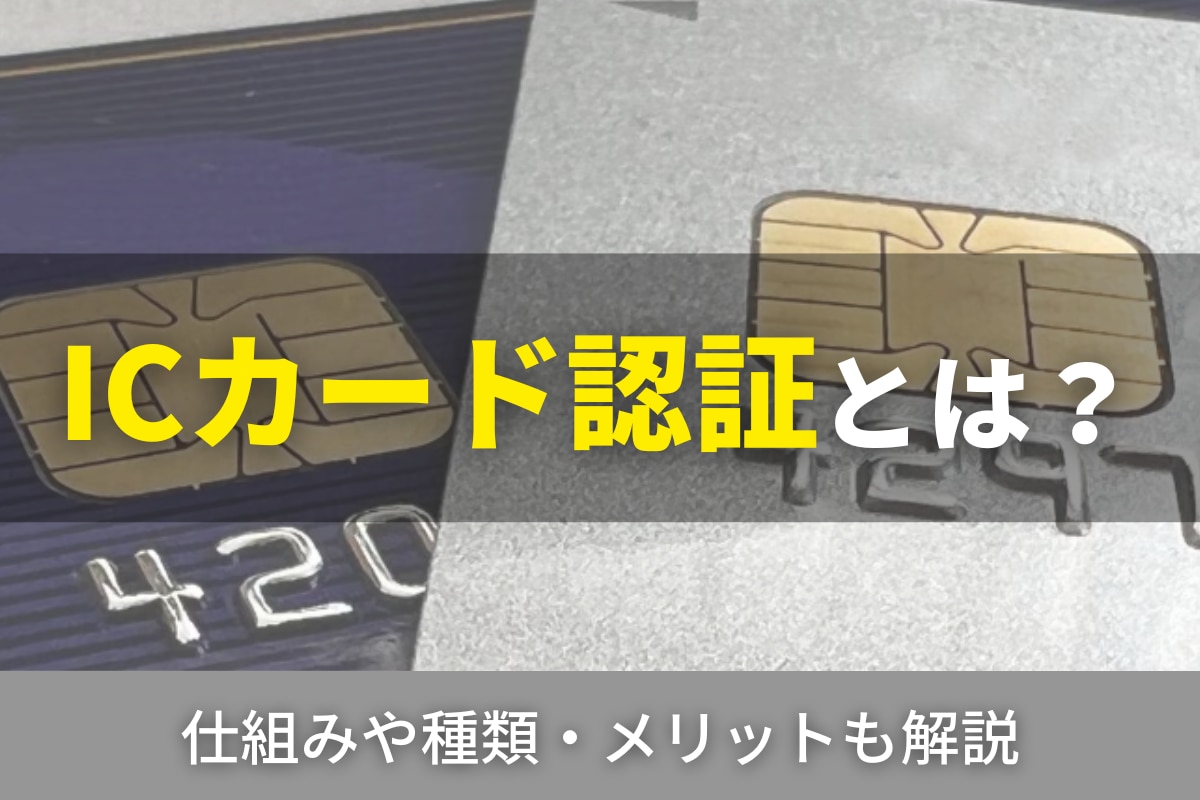

接触型ICカード

接触型ICカードはカード表面にICチップがあり、カードリーダーに直接ICチップを接触させて認証するICカードです。カード表面に金属製のICチップ部分があるため、見た目で判断しやすく、接触させて通信することから、安定した通信が可能であることが特徴です。

決済などの高度で確実な認証が求められるICカードに使用されることが多く、クレジットカードやキャッシュカード、マイナンバーカードなどに使用されています。

非接触型ICカード

非接触型ICカードは、アンテナコイルが内蔵されており、非接触型の認証が実施できるICカードです。内蔵されているアンテナから電波を発生させ、無線通信でデータのやり取りができるため、認証時にカードリーダーに接触させる必要がないのが特徴です。

代表的な使用例としては交通機関で使用できる交通系ICカードで、規格によってデータの通信方式や、速度が異なります。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカード認証のメリット

ICカードはクレジットカードや交通系ICカードに利用されていますが、なぜここまで幅広く活用されているのでしょうか。

ICカードには高いセキュリティ性能や、多用途で利用できることなど多くのメリットがあります。本項では、ICカード認証のメリットについて解説します。

改ざん・複製が難しくセキュリティ性能が高い

ICカードは改ざん・複製が難しくセキュリティ性能が高いので、セキュリティ強化につながるメリットがあります。ICカードにはICチップが内蔵されており、複製が難しく、物理鍵のように合鍵を簡単に作れません。非接触型のICカードにおいても、無線通信でやり取りするデータの内容は乱数によって複雑に暗号化されているため、データの改ざんや漏洩は困難です。

仮に盗難や紛失が発生した際にも、システム側でカードを利用停止することで、紛失したカードを無効化でき、ICカードを再発行することで、運用への影響も軽微で済みます。

さまざまな用途に対応可能

ICカードにはさまざまな用途に対応可能というメリットがあります。ICカード1枚で複数のサービスやシステムに対応できるため、システム毎にICカードを用意する必要はありません。普段利用している社員証や交通系ICカードを入退室管理に利用するなど、新たなICカードを用意せずにスムーズにシステムを導入できます。

ICカード認証の活用事例は、後述の「ICカード認証の活用事例」にて紹介します。

ユーザにとっての利便性が高い

非接触型ICカードを利用したICカード認証なら、ユーザにとっての利便性が高い認証方法を実現できます。ICカードは小型なため持ち運びが容易であり、社員証などと共にネックストラップに入れたり、財布やカードケースに入れたりして気軽に持ち運び可能です。また、カードをリーダーにかざすだけのため、素早い認証が可能です。

また、衛生的な認証も実現できます。非接触型ICカードはアンテナコイルが内蔵されているため、文字通り認証デバイスに非接触で認証可能です。

非接触での認証のため、スムーズな認証を実現できるだけでなく、認証時に物を介さないため、衛生的に認証できます。衛生的な認証が可能なだけでなく、感染症対策のための消毒といった作業負担を軽減できることも魅力です。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカード認証のデメリット

ICカード認証の導入はセキュリティの強化につながるだけでなく、1枚のICカードで複数のシステムに対応できるなど、多くのメリットがあります。しかし、ICカード認証を導入するだけですべての課題が解決できるわけではなく、いくつかのデメリットがある点には注意が必要です。本項では、ICカード認証のデメリットについて解説します。

カードの盗難・紛失時のリスクがある

ICカードによる認証には、カードの盗難・紛失が発生した際にリスクがあります。カードを自宅に忘れてしまったことが明確な場合などは一時的に仮のカードを使用するなどの対応が可能ですが、盗難されたり、紛失してしまったりした場合にはカードを悪用されるリスクが発生します。

盗難被害にあった場合や紛失してしまった場合には、即座に当該カードの機能を停止することが重要です。また、カードの機能停止だけでなく再発行の手続きも忘れずに実施する必要があります。

なりすましのリスクがある

ICカードによる認証は本人でなくとも認証できてしまう、なりすましのリスクがあります。ICカードの認証はカードを所持していれば、払い出した本人以外でも利用できるため、カードの貸し借りをされてしまった場合や、他人になりすまされてしまった場合にカードの利用を防げません。

個人情報を扱うなど、高いセキュリティが必要なサイトへのアクセスや部屋への入室を特定の人物のみに制限していても、なりすましが行われた場合は、他人が情報にアクセスできる可能性があります。そのため、確実な本人確認が求められる場合には、他のソリューションを活用してセキュリティを高める必要があります。

なりすましの代表的な手口についてさらに知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。

【事例あり】なりすましの代表的な手口とは?具体的な種類から対策まで徹底解説

導入時にコストがかかる

ICカード認証の導入にはコストが発生します。ICカードの発行にはもちろん、カードを読みとるカードリーダーを各所に設置する必要があり、カードの権限や登録を行うシステムの構築にもコストが必要です。

ICカードは従業員の数だけでなく、ゲストや忘れてしまった際の一時利用分、紛失時に再発行する分などをあらかじめ購入しておく必要があり、システムの保守費用など、ランニングコストが発生する点にも注意が必要です。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカード認証の活用事例

ICカード認証には盗難・紛失時に悪用されてしまったり、貸し借りされることで本人以外が利用できてしまったりするリスクがありますが、改ざんや複製が難しく、さまざまな用途に利用できるなど、多くのメリットがあることから広く活用されています。本項ではICカード認証の活用事例として、以下の6事例を紹介します。

- オンラインでの契約時の本人確認

- 入退室・勤怠管理

- 公共交通機関

- デバイスやウェブサイトのログイン

- 決済・取引

- 証明書のコンビニ交付

1.オンラインでの契約時の本人確認

ICカード認証を利用することで、オンラインでの契約時の本人確認が可能です。ICカードの代表例ともいえるマイナンバーカードを利用すれば、公的個人認証/JPKI(ワ方式)が利用できます。公的個人認証/JPKI(ワ方式)はマイナンバーカードのICチップに保存された電子証明書の内容を利用して、オンラインでの本人確認を提供する公的サービスです。

マイナンバーカードを用いた公的個人認証/JPKI(ワ方式)を導入している事業者のサービスであれば、オンライン契約時の本人確認を、マイナンバーカードのICを利用して実現できます。

ネクスウェイの公的個人認証/JPKI(ワ方式)は、暗証番号を入力し、カードをかざすだけで身元確認が可能となるため、ユーザーの負担を減らせます。また、公的個人認証/JPKI(ワ方式)だけでなく、他の本人確認書類を使用した本人確認方法にも対応しているため、幅広いユーザーに対応できます。

オンラインでの本人確認方法やマイナンバーカードを利用した認証についてさらに知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。

eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説

2.入退室・勤怠管理

ICカード認証は、入退室や勤怠管理にも活用されています。会社のドアにICカードリーダーを設置し、電子錠と連携することで、ICカードを用いた入退室の管理が可能です。また、ICカードによる入退室に伴う解錠の履歴を取得することで、1日の解錠履歴の最初と最後の時間を利用した勤怠管理も可能になります。

ICカードによる入退室は、物理錠を利用した際に比べ、鍵を紛失した際の鍵の交換や、誰かが解錠のために出社するといった手間を削減します。また、タイムカードを使用した勤怠管理に比べ、なりすましの防止や入力の手間の削減が可能です。

3.公共交通機関

ICカード認証は、公共交通機関が発行する交通系ICカードとして広く活用されています。SuicaやPASMOに代表される非接触型の交通系ICカードは、公共交通機関での改札通過や決済に利用可能です。

ICカードを使用したスムーズな認証は、通勤時間帯であっても長蛇の列を作ることなく改札通過を実現し、公共交通機関の利用時以外でも多くの場面で、現金を使用しない衛生的でスムーズな決済を実現しています。

4.デバイスやウェブサイトのログイン

ICカード認証はデバイスやウェブサイトへのログインにも活用されています。複合機にICカードリーダーを接続することで、印刷時にICカード認証を求めるシステムがあります。印刷時にICカード認証が必要なので、印刷物の放置が減り、放置された印刷物も印刷履歴を追うことで特定が可能になり、情報漏洩対策やコスト削減に効果的です。

また、政府が運営するマイナポータルはログイン時にマイナンバーカードによるICカード認証が必要です。スマートフォンやICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ることでログインが可能になります。

ICカード認証は従来のIDパスワードによるログインと比較して情報の漏洩や複製が困難なため、高いセキュリティ機能を有するウェブサイトの実現が可能です。

マイナンバーカードによるeKYCについてさらに知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。

マイナンバーカードによるeKYCの安全性とは?メリット・デメリットも紹介

公的個人認証局とは?マイナンバーカードを利用したeKYCについても解説

5.決済・取引

ICカード認証は決済や金融取引の場面でも活用されています。代表的な活用例はクレジットカードのICカード認証です。従来のクレジットカードは磁気ストライプによる認証が用いられていましたが、スマートフォンなどと長時間密着すると、磁気不良を起こし読みとれなくなったり、データがそのまま保存されているためデータをスキミングされる可能性があったりするなど、さまざまな課題がありました。

ICチップが搭載され、クレジットカードがICカード認証に対応したことで、データが暗号化されて保存されるようになり、登録情報がスキミングされる可能性が少なくなり、セキュリティが向上しました。また、タッチでの決済にも対応できるようになり、スムーズな決済ができるようになり、利便性が向上しています。

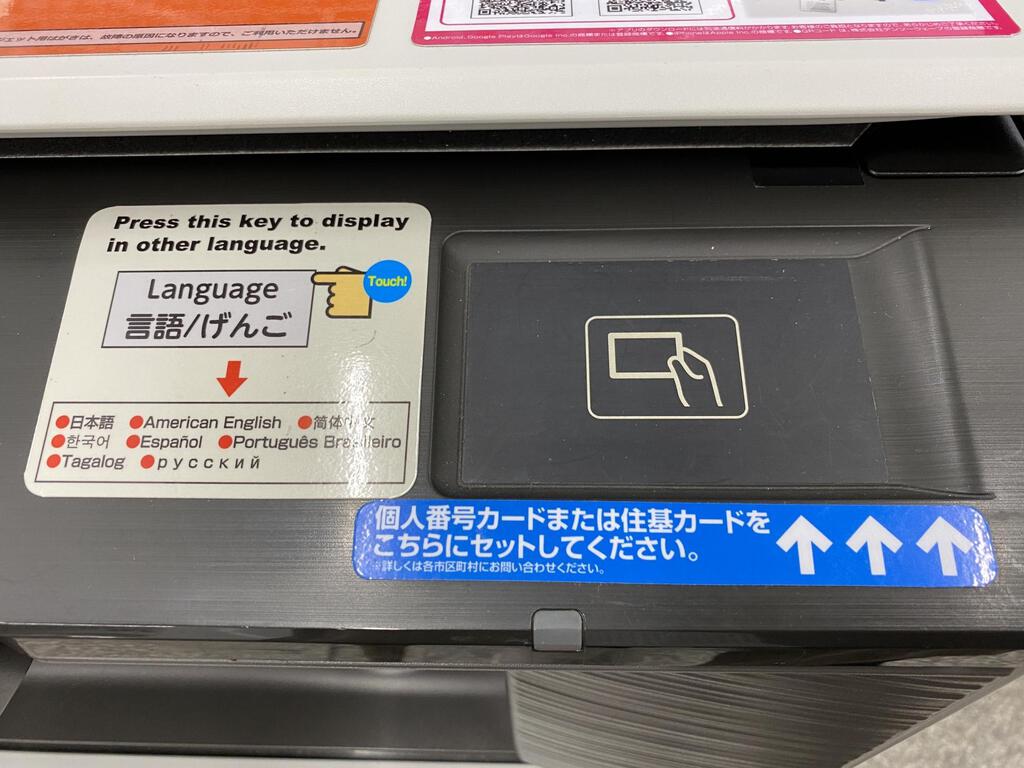

6.証明書のコンビニ交付

ICカード認証は証明書のコンビニ交付にも活用されています。コンビニでは、店舗内のキオスク端末にて、各自治体が発行する戸籍情報などの証明書の交付が受けられます。その際、キオスク端末にてマイナンバーカードを使用したICカード認証が必要です。

コンビニのキオスク端末でマイナンバーカードを使用したICカード認証を実施することで、公的個人認証/JPKI(ワ方式)を経由して自治体の証明書発行サーバから証明書情報を作成します。従業員などを介さずに証明書の交付が受けられるので、個人情報が漏洩する心配もありません。

マイナンバーカードの今後の動向についてさらに知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。

マイナンバーカードの今後の動向は?現在の普及率や本人確認における懸念点を解説

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード

ICカードを使った本人認証ならネクスウェイ

政府はマイナンバーカードの活用を推進しており、今後のオンラインにおける本人確認も、マイナンバーカードのIC認証の利用が主流になると予想されます。しかし、マイナンバーカードの人口に対する保有率は2025年1月末時点で77.6%であるものの、携行率は40%程度に留まっている課題もあります。

利用者すべてに本人認証を実施するのであれば、マイナンバーカードを利用したIC認証(犯収法ワ方式)に加え、マイナンバーカードを所持していない人向けに、容貌画像と本人確認書類画像による本人確認(犯収法ホ方式)を併用することがおすすめです。

ネクスウェイの本人確認ソリューションなら、IC認証(犯収法ワ方式)だけでなく、容貌画像と本人確認書類画像による本人確認(犯収法ホ方式)にも対応しているので、マイナンバーカードを所持していない人向けの本人確認にも対応できます。

参考:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード交付状況について

まとめ

ICカード認証はカードに内蔵した集積回路(IC)にデータを格納しておき、カードリーダーから給電することで、IC内のデータをやり取りして認証を行います。ICカード内の情報は暗号化されているため、改ざん・複製が難しく、高いセキュリティを実現できます。また、ICカードを利用して、さまざまなシステムの認証に利用できるため、業務の効率化も可能です。

政府は今後のオンラインにおける本人確認に、マイナンバーカードのIC認証を主流にしていくことを推進しているため、今後もICカード認証の利用用途は拡大していくことが予想されます。自社のサービスにICカード認証の導入を検討しているのであれば、ネクスウェイの本人確認ソリューションがおすすめです。

政府が主導しているマイナンバーカードを利用したIC認証(犯収法ワ方式)だけでなく、容貌画像と本人確認書類画像による本人確認(犯収法ホ方式)にも対応しているため、幅広いユーザーの本人確認が可能です。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認サービスの導入事例をダウンロード