eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

オンライン本人確認「eKYC」は、法律の要件を満たした安全な本人確認がどこでも手軽にできることから、企業とユーザーの双方にとってメリットの多い本人確認方法です。

これまで、本人確認をするにはユーザー自身が店舗まで足を運ぶ必要があったり、本人確認書類をコピーして郵送したりといった手間がかかる方法しかありませんでした。しかし時代は変わり、スマホだけで本人確認ができる「eKYC」が広く普及しています。

なぜ多くの企業が本人確認の方法としてeKYCを採用しているのでしょうか?安全性や、不正利用のリスクはどのように防いでいるのでしょうか?導入前に知っておきたい、eKYCのすべてを解説します。

目次[非表示]

- 1.eKYCとは?

- 1.1.なぜ本人確認が必要なのか

- 1.1.1.●法律を遵守するため

- 1.1.2.●サービスの安全性を保つため

- 1.1.3.●ユーザーにセキュリティ面の不安を与えないため

- 1.2.KYCとeKYCの違い

- 2.eKYCが注目されるようになってきた背景

- 3.eKYC導入のメリット

- 3.1.1.ユーザーの離脱防止

- 3.2.2.ユーザーの満足度アップ

- 3.3.3.本人確認作業コストの削減

- 4.eKYC導入の注意点

- 5.【利用シーン別】eKYC導入のメリット

- 6.eKYCについて定めている法律

- 7.eKYCの仕組み

- 8.eKYCの安全性

- 8.1.1.高性能な画像認証システム

- 8.2.2.スタッフによる目視確認

- 9.eKYC導入費用の目安

- 10.eKYCサービスを選ぶ際のポイント

- 10.1.1.わかりやすく操作しやすいUI

- 10.2.2.バックオフィスの負荷軽減

- 10.3.3.導入・運用のしやすさ

- 11.eKYC導入までの流れ

- 12.eKYCの導入が進んでいる業種とその利用シーン

- 12.1.銀行や証券などの金融関連

- 12.2.リユース・古物商

- 12.3.シェアリングエコノミー

- 12.4.バーチャルオフィス

- 12.5.決済・送金サービス

- 12.6.通信事業者

- 12.7.マッチングサービス

- 12.8.人材派遣

- 12.9.シリアルキャンペーン運営

- 12.10.自動車・バイク・自転車・電動キックスケーターシェアサービス

- 12.11.オンラインチケット販売

- 12.12.オンライン試験運営会社

- 12.13.郵便物受取サービス

- 12.14.その他

- 13.eKYC導入事例

- 13.1.日本生命保険相互会社様の事例

- 13.2.コインチェック株式会社様の事例

- 13.3.BASE株式会社様の事例

- 14.eKYC導入を検討しているなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション 」

- 15.ネクスウェイの本人確認ソリューションが選ばれる理由

- 15.1.1.世界最高水準のセキュリティ対策

- 15.2.2.無駄なく変動費化が可能な月額利用料

- 15.3.3.スピーディーに本人確認が可能なサービスも提供

- 15.4.4.本人確認業務をまとめてアウトソーシング可能

- 16.まとめ

eKYCとは?

eKYCとは、「electronic Know Your Customer」の頭文字をとった略称で、手続きを行っているユーザーが契約者本人であることを確認するために実施する「本人確認」を、オンライン上で完結できる仕組みを指します。

多くは運転免許証などの身分証と契約者の顔をリアルタイムで撮影し、データ送信することで行われます。

契約者から送られた身分証と顔の写真はスタッフによる目視確認や、リアルタイムで撮影されているかを識別する高性能な画像認識技術によってなりすましを防止しています。

なぜ本人確認が必要なのか

eKYCを導入する企業が増えているということは、それだけ本人確認の重要性が高まっているということです。

では、なぜ本人確認は多くのサービスにおいて必要なのでしょうか?その理由として、以下の3つが挙げられます。

●法律を遵守するため

犯罪による収益の悪用ルートを断つための法律である「犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)」の犯収法特定事業者に該当する事業者や、古物営業法が定められているリユース・古物商事業者には、法律によってユーザーに対する本人確認が義務付けられています。

●サービスの安全性を保つため

シェアリングエコノミーやマッチングサービス、中古品を扱うリユースサービスなど、ユーザー同士がモノのやりとりをするサービスにおいて安全性を保つために登録時の本人確認を実施しています。

●ユーザーにセキュリティ面の不安を与えないため

上記に該当しない事業者でも、悪質なユーザーによる不正利用を防ぎ、ユーザーに安心感を与えるため本人確認を徹底するケースが増えています。

このような理由から、多くの事業者がユーザーに対する本人確認を実施しています。

KYCとeKYCの違い

KYCとは「Know Your Customer」の頭文字をとった略称で、銀行や証券口座の開設時、サービス利用のためのアカウント作成時などにサービス提供事業者が行う本人確認のことを指します。

eKYC(electronic Know Your Customer)とは、郵送や対面ではなく、オンライン上で本人確認を行うことを指します。eKYCを活用することで、郵送などのコストをかけずに最小限の手間で本人確認ができます。

KYCについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

KYCとは?金融機関のみにとどまらない本人確認の重要性

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCが注目されるようになってきた背景

近年、eKYCの注目度は高まっており、以下の背景から活躍の場が広がっています。

以下で、なぜeKYCの需要が拡大しているのか、それぞれどういった背景があるのかを詳しく見ていきましょう。

本人確認の手続きが厳格化した

2018年に、犯収法が改正・施行されたことでオンライン以外の方法による本人確認が厳格化されました。具体的には、対面による本人確認を行う際、現住所が記載された本人確認書類の提示が1点から2点に増えています。

非対面の郵送で本人確認を行う場合も、書留郵便かつ転送不要郵便としての取り扱いが必要です。オフラインでの本人確認の負荷が高まることで、オンラインで完結するeKYCの注目度が高まっています。

不正認証・不正利用による被害が増加している

不正な手段によって行われる認証や、各種サービスの不正利用もeKYCの浸透を後押ししています。不正アクセスは令和元年からの5年間で被害件数が2倍以上となっており、またクレジットカードの不正利用も直近10年で約5倍と年々増加傾向です。

個人の資産を確実に守っていくためにも、eKYCによる高度な本人認証を行うことで本人以外の不正利用を防ぐ機運が高まっています。

参考:警察庁「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」

参考:一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」

eKYC適用範囲が拡がってきた

犯収法の施行規則が改正され、オンラインで本人確認が完結できるようになり適用範囲が拡がったことも、eKYCが注目されるようになった背景の一つです。非対面取引の場合でも、本人確認書類の送付や転送不要郵便の送付などが不要となり、事実上、オンラインで手続きを完結させることが可能となりました。

この流れを鑑みて、2023年3月にデジタル庁は「民間事業者向けデジタル本人確認ガイドライン」を発表しました。同ガイドラインでは、今後法的義務のない民間事業者にもeKYCの利用が広がることを見据え、本人確認の目的や種類、手法、セキュリティ対策などの基本事項をわかりやすく解説しています。

その結果、法的義務のない民間事業者でもeKYCの利用が進んでいる状況です。オンラインチケット販売やシェアリングサービスなど、不特定多数の利用が見込まれる業界でも活用されています。

参考:デジタル庁「民間事業者向けデジタル本人確認ガイドラインについて」

規制法外の事業者様に、スピーディーで最適な非対面の本人確認ソリューションを低コストで提供する「オンライン本人確認サービスLite」の詳細はこちら

本人確認ガイドラインについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

民間事業者向けデジタル本人確認ガイドラインとは?目的や改定のポイントを解説

オンライン本人確認の需要が増えている

オンラインによる本人確認の需要増加も、eKYC普及要因の一つです。デジタル技術の進歩と普及により、人々はさまざまな種類のオンラインサービスを利用できるようになりました。

例えば、近年のマッチングサービスやシェアリングサービスの隆盛にともない、サービスを提供する企業は、不正利用やトラブル防止のための体制構築が急務となっています。これらのサービスでは、オンラインでの本人確認が不可欠であり、従来は書類郵送のコストや複雑な手続きによる契約率の低下が課題でした。

eKYCの登場により、本人確認にかかる手間や時間が大幅に削減され、迅速な本人確認とサービス提供ができるようになったため、導入企業が増えています。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYC導入のメリット

本人確認の方法は、窓口での対面式や郵送式など、さまざまなやり方があります。その中でもeKYCが選ばれているのは、eKYCならではのメリットがあるためです。

eKYCを導入するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

1.ユーザーの離脱防止

従来の本人確認方法では、

「仕事が忙しくて店舗まで行く時間が取れない……」

「返送用の書類に記入して送り返すのがちょっと面倒……」

といった理由で、せっかくサービスを利用しようとしたユーザーが申し込みを途中でやめてしまう現象(離脱)がたびたび起きていました。

eKYCなら、オンラインで本人確認が完結するため、ユーザーの離脱を防げます。

2.ユーザーの満足度アップ

店舗に足を運ぶことや郵送の手間がないため、本人確認が早く終わり、ユーザーの満足度アップにつながることもeKYCのメリットの一つです。

本人確認がスピーディに完結することで、サービスの利用開始も早くなり、興味が薄れることなく利用してもらえます。

本人確認の時点で、eKYCによってサクサクと申し込みが進められると、使いやすいサービスとして印象づけることもできるでしょう。

3.本人確認作業コストの削減

eKYCのメリットには、企業側の本人確認作業コストの削減につながる点もあります。

本人確認業務は、書類の発送・確認・整理・保管といった工数とコストがかかります。さらに、個人情報を扱うため書類を保管する場所のセキュリティまで配慮が必要で、当然書類の突合作業でのミスも許されません。自社の人員だけで本人確認業務を行っていると、サービスが拡大したり、申込者数が突然増加したりした際に対応しきれなくなるリスクもあります。

eKYCを導入することで、申込者とはデータでやりとりをするため、紙での個人情報の保管が不要になります。

さらに、eKYCだけではなく本人確認業務すべてをワンストップで委託できるサービスに依頼すれば、自社の本人確認作業にかかるコストを大幅に削減できます。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYC導入の注意点

eKYCを実際に導入する場合には、事前に以下のような注意点を把握したうえで検討する必要があります。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.導入・運用にコストが必要になる

eKYCは高度な技術を用いたサービスのため、自社開発はもちろん、既存サービスを利用する場合でも一定のコストが必要です。

自社開発の場合は開発時のコストだけでなく、サーバや保守費用なども発生します。そのため費用対効果に留意し、eKYCの導入を慎重に試算しなくてはなりません。

一方、自社で本人確認を行っている場合、eKYCを導入することで人件費を抑えられる可能性もあります。導入・運用コストと人件費削減メリットの比較も忘れないようにしましょう。

2.顧客対応が増える可能性がある

eKYCの導入により、顧客対応が増えるリスクも認識しておきましょう。現在、eKYCはスタンダードな本人確認方法となりつつありますが、サービスそのものを知らないユーザーも多く存在します。そのため「登録用のアプリがダウンロードできない」「登録までの流れがわからない」といった問い合わせが増え、その対応に追われる可能性があるでしょう。

Webページ上に「よくある質問」や「ケース別対応」など問い合わせ数の多い事象の解決方法を載せておくなど、顧客対応を減らす工夫も求められます。

3.ITリテラシーが低くeKYCに抵抗感を持つ人もいる

新しいサービスに対して抵抗感を持つ人が一定数いることも意識しなくてはなりません。ITリテラシーが低い人は、デジタルサービスに対してハードルの高い印象を持つ傾向があるためです。

例えば、高齢者をはじめとする一定以上の年代において、eKYCなどのITサービスに拒否反応を起こす人も少なくないでしょう。

また「顔写真を撮影・送信するのに抵抗がある」「専用アプリのインストールを行えない」といった問題も生じる場合があります。そのような場合はeKYCだけでなく郵便による本人確認と併用することで、顧客ごとに適切な対応が可能です。

自社のサービスの顧客属性を把握したうえで、導入するかを検討しましょう。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

【利用シーン別】eKYC導入のメリット

このように導入メリットの多いeKYCは、どのような場面で多く利用されているのでしょうか。eKYCの利用が多い業種の一部を以下にまとめました。

この他にも、不動産の契約や、SNSなどの情報サービスの登録といった、幅広いシーンでeKYCが導入されています。

それぞれの業種ごとに、eKYCを導入するメリットを紹介します。

業種 | eKYCを利用するメリット |

|---|---|

金融(銀行・保険・証券など) |

|

暗号資産交換業 |

|

決済・送金サービス |

|

シェアリングサービス |

|

マッチングサービス |

|

バーチャルオフィス |

|

レンタル |

|

人材派遣 |

|

古物商・リユース |

|

チケット販売 |

|

通信機器の契約 |

|

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCについて定めている法律

eKYCは、2018年の「犯罪収益移転防止法」の改正によって法的に認められ、利用が始まりました。この「犯罪収益移転防止法」は本人確認において重要な法律であり、多くは「犯収法」という略称で表記されます。

その内容は、手口が巧妙化したマネーロンダリングや、テロへの資金供与を規制するための、高額や疑わしい取引に対する本人確認の徹底などです。

eKYCを法的に有効な本人確認として認めている「犯収法4つの方法」について、詳しくご説明します。

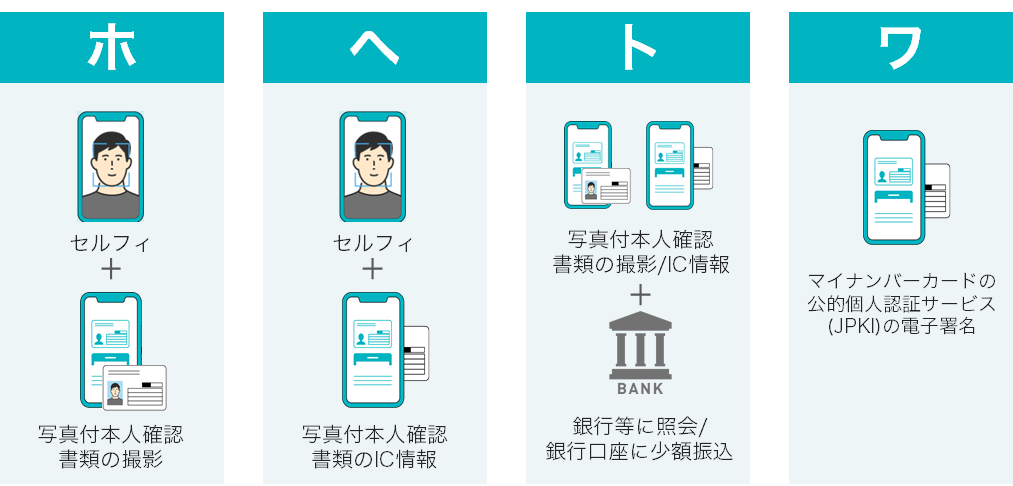

犯収法で定められているeKYCの4つの方法

2024年4月に改正された犯収法では、非対面・オンラインでの本人確認についていくつかの要件を認めていますが、その中でも利用シーンが多い4つの方法が

となっています。

【第6条第1項第1号ホ】本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信

事業者が提供するソフトウェアで、運転免許証などの写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。

【第6条第1項第1号ヘ】ICチップ情報と本人容貌画像の送信

事業者が提供するソフトウェアで、本人確認書類に含まれるICチップ情報と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。

ICチップ情報は、スマートフォンでは専用のアプリ、ブラウザではカードリーダーを用いて読み取ります。

【第6条第1項第1号ト(2)】銀行など特定事業者への照会

事業者が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像か本人確認書類に含まれるICチップ情報を送信したあと、事業者から顧客がすでに利用している銀行やクレジットカード会社などへ本人特定事項を照会する方法です。

APIサービスを行う銀行は徐々に増加している傾向にあるため、今後はより活発に利用されると見込まれています。

【第6条第1項第1号ワ】公的個人認証(電子証明)の送信

マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書と、電子証明書発行時に設定した暗証番号(PIN)を使用して本人確認を完了する手法です。この(ワ)の方法は、利用者自身がマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードを用いて行うことで改ざんや不正へのリスク回避にもなり、より安全・安心に配慮した手法であるといえます。

ただし、ICチップの読み取りができるスマホが必要であること、マイナンバーカードのパスワードを覚えている必要があることなど、利用ハードルがやや高い方法でもあります。

4つの要件の中で最も多く利用され、eKYCの主流となっているのが「第6条第1項第1号ホ」です。これについてより詳しく解説いたします。

JPKI(公的個人認証サービス)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説

eKYCでの本人確認方法をより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【5選】オンライン本人確認「eKYC」にはどのような方式がある?まとめて解説!

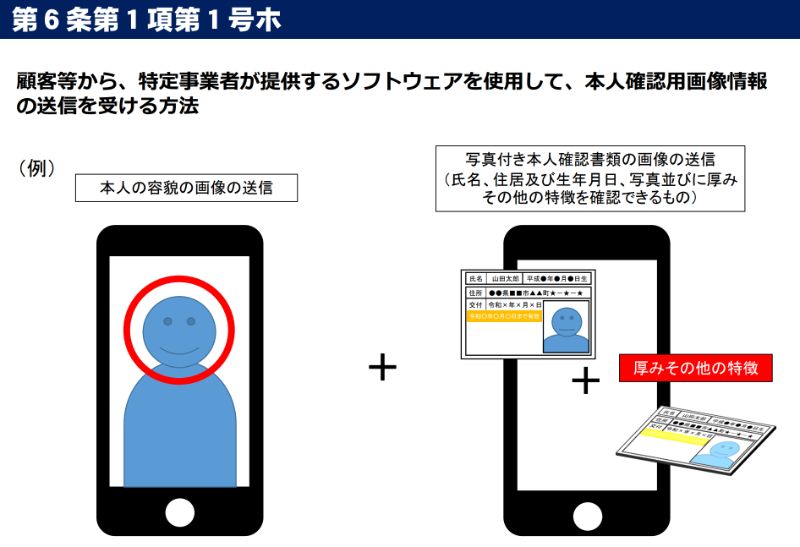

ニーズの高い実施方法「ホ」の要件

出典元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

「ホ」の特徴は、契約者自身が顔写真付きの本人確認書類を持っていれば本人確認可能で、eKYCを利用できるユーザーの幅が広いという点です。また、本人確認書類は表面・裏面の画像だけでなく厚みの画像などによって真正性を判断します。

「ホ」に限らずすべてのeKYC撮影に当てはまりますが、保存してある画像ではなくリアルタイムでの撮影であることを判断する画像認証システムやUIが利用され、なりすましや不正を防止しています。

eKYCにおける犯収法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCの仕組み

eKYCという本人確認方法をはじめて知った方の中には、「なぜスマホで写真を撮るだけで本人確認ができるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。オンラインで本人確認が完結する仕組みを簡単に解説します。

まず、本人確認手続きというものは、「身元確認」と「当人認証」という2つの要素で成り立っています。

身元確認とは、氏名・住所・生年月日などの本人特定事項が記載された証明書(免許証、パスポート、健康保険証など)を所持しており、その住所に居住していることを確認することで証明されます。

一方、当人認証では、上記で提示した証明書に記載されている人物が、契約者本人であるということを証明します。当人認証には、身分証の顔写真と契約者の顔を見比べて本人であることを確認する「生体認証」があり、この方法を利用しているのがeKYCです。

生体認証についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

生体認証とは?特徴や認証の種類・メリット・デメリットなどを解説

スマホのカメラで本人確認書類と契約者の顔をリアルタイムで撮影することで、身元確認と当人認証が確認できるというのがeKYCの仕組みです。

eKYCの仕組みについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCの安全性

eKYCのメリットや便利さを理解しても、スマホのカメラで本人確認ができるシステム自体にセキュリティ面での不安を覚えてしまうかもしれません。

eKYCには、高い安全性を保持するためのさまざまなシステムが採用されています。

1.高性能な画像認証システム

eKYCの仕組みを知ると、つい「顔写真のカラーコピーをカメラに写したら簡単になりすましができてしまうのでは?」と思ってしまう方もいるでしょう。

しかし、eKYCに対してこのような方法でのなりすましは不可能といっても過言ではありません。なぜなら、契約者の顔写真を撮影する技術には、世界最高レベルの画像認証システムが採用されているためです。印刷した写真であることは簡単に判別されます。限りなく本物に近い3DCGモデルを用意したとしても、カメラの前にいるのが生身の人間であるかどうかを判断する「ライブネスチェック」によって再び判別されるでしょう。

eKYCに利用される画像認証システムは、顔だけではなく免許証の厚みといった本人確認書類の真正性判断も行っています。

2.スタッフによる目視確認

画像認証システムをクリアしたら、続いてスタッフによる目視での書類突合確認を実施します。高いIT技術と目視確認の掛け合わせによって、eKYCの安全性は担保されているのです。

自社で目視確認を行うスタッフの人員を確保できないという企業でも心配ありません。eKYCと合わせて本人確認業務のBPOサービスも提供しているeKYCサービスを選ぶことで、本人確認業務をまとめてアウトソーシングすることが可能です。

BPOセンターでは、個人情報データの保管や目視確認を行うスタッフのセキュリティ環境まで十分に配慮され、安全にオンライン化ができます。

eKYCの安全性に関してもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYC導入費用の目安

eKYCの導入にかかる費用はサービスによってさまざまですが、ここではよくある料金形態をご紹介いたします。

eKYCサービスの料金形態の多くは、以下のような項目に分かれます。

- 初期費用

eKYCサービスの初期費用は、数十万円~数百万円ほどが目安となっています。

初期費用がかからないサービスというものは基本的に無く、実際の金額は問い合わせ後に見積もりを行った結果、確定します。

- ランニング費用

eKYCサービスのランニング費用は、月間の申込数によってプランが用意されているケースや、実際に利用した件数で費用が加算される従量課金制などさまざまです。費用相場としては1件数十円~数百円程度が多くなっています。

- オプション利用料

eKYCサービスと合わせて、反社チェックやSMS認証といったオプションを追加することで別途利用料が発生します。オプションを活用すると、より自社サービスに合ったeKYCが提供できます。

SMS認証についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

SMS認証とは?本人確認を行う仕組みやメリットを解説

- BPO(eKYC後の目視チェックなど)サービスの利用料

eKYC以降の本人確認業務も委託するのであれば、BPOサービスの利用料も発生します。自社でバックオフィス人員を新たに雇用するよりも、eKYCとBPOを組み合わせて本人確認業務をすべてアウトソーシングしたほうが費用対効果を期待できます。

eKYC導入費用についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

eKYCの導入費用とは?相場から選ぶポイントまで徹底解説

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCサービスを選ぶ際のポイント

では、実際にeKYCサービスを選ぶ際には、どのようなポイントに注目すべきでしょうか。

各社のeKYCサービスは、さまざまなプランやシステムを提供しています。自社にとってベストなeKYCサービスを見つけるための比較ポイントはいくつかありますが、特に以下の3つに注目してみましょう。

一つずつ詳しく解説していきます。

1.わかりやすく操作しやすいUI

UI(ユーザーインターフェース)とは、ユーザーが実際に操作する画面の構成やデザイン、機能を指す言葉です。

eKYCは時間や場所を選ばずにオンラインで本人確認ができる便利な手法ですが、その確認プロセスはユーザー自身がデバイスを操作することで行われます。そのため、ユーザーの年齢やリテラシーを問わない、わかりやすいUIであることが重要です。

eKYCサービスが提供している操作画面のUIが、ユーザーの目線から見てわかりやすく使いやすいものかどうかをきちんと見極めましょう。

2.バックオフィスの負荷軽減

「eKYCサービス」だけを自社に導入した場合、その後の本人確認業務は社内人員によって行うことになります。eKYCのあとの、身分証と容貌写真の突合確認や書類チェック、eKYCができないユーザーへの本人確認書類郵送といった業務によって、バックオフィスの負荷が導入前とあまり変わっていない……という結果になることも考えられます。

eKYCを導入することで、どれだけ社内業務の負荷が軽減できるのか、という点に注目しましょう。

eKYCだけではなく、本人確認業務までアウトソーシングできるサービスを選ぶことで、バックオフィスの負荷が軽減しコア業務の効率化が図れます。

3.導入・運用のしやすさ

eKYCサービスを選ぶ際には、実際に導入・運用する際のことを具体的にイメージして比較しましょう。常に、自社にとって導入・運用がしやすいかを基準とします。

例えば、「UIのカスタマイズ性は低いがスピード導入が可能」なプランと「UIのカスタマイズ性、拡張性は高いが開発に期間がかかる」といった違いがあります。

自社のサービス内容や、開発期間、本人確認業務をどこまでアウトソーシングするかを考慮したうえでeKYCサービスを選びましょう。

上記の3つ以外にも、eKYCサービスを選ぶ際のポイントとして「料金」「サービスレベル」「セキュリティ要件」なども挙げられます。

この「eKYCを選ぶ際のポイント」に関しては、以下リンクの記事でもご紹介していますので、参考にしてください。

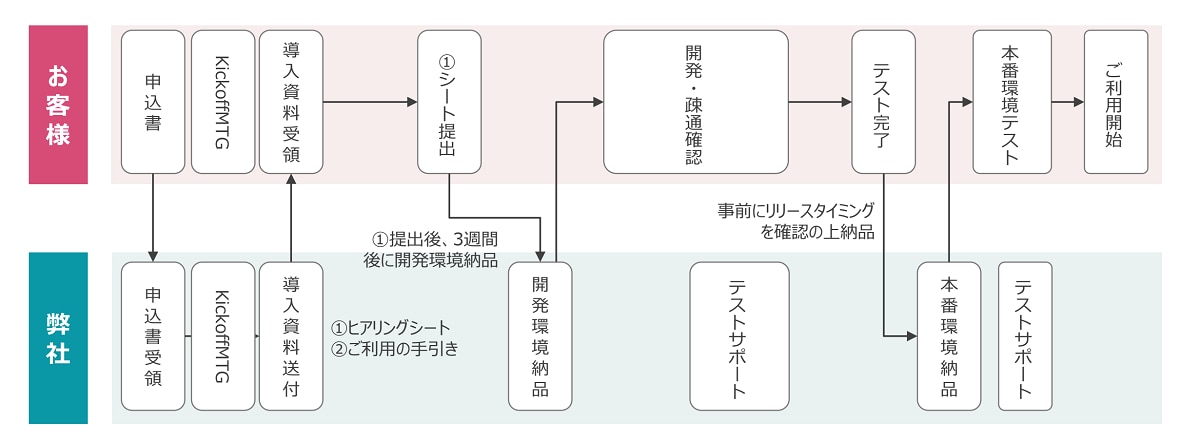

eKYC導入までの流れ

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の申し込みからeKYC導入までの流れを説明します。

申し込み(eKYCサービス申込書を提出して)からご利用開始までの流れは、次のようになります。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション 」では、最短2ヶ月というスピード導入が可能です。開発期間のリミットが迫っているという案件でも、お気兼ねなくご相談ください。

→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみたい

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCの導入が進んでいる業種とその利用シーン

オンラインで本人確認が完結するeKYCは、現在さまざまな企業が導入しています。その多くは、犯収法において「特定事業者」に指定されている業種です。

eKYC化が進んでいる、またはeKYC化が求められている業種をご紹介します。

銀行や証券などの金融関連

犯収法の特定事業者でもある銀行・証券会社、クレジットカード会社はサービス自体のオンライン化が進んでいる背景もあり、eKYCが積極的に導入されています。

例えば、オンラインで銀行口座が開設できるサービスなどの本人確認には、安全かつ開設までの時間が早いeKYCが最適といえるでしょう。

オンライン投資サービスにおいても、売り時・買い時のタイミングを逃さずに素早く利用開始できることから、eKYCによる本人確認が選ばれています。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

銀行への導入事例は、以下の記事で詳しく紹介しております。

銀行におけるeKYCの活用シーンとは?導入すべきメリットも解説

リユース・古物商

リサイクルショップや骨董品店といった古物を扱う古物商は、「古物営業法」という法律によって取引時の本人確認が義務付けられています。

また、200万円以上という高額の取引になると、犯収法による本人確認義務が発生します。

新規顧客からの買取も多い古物商は、郵送や対面での本人確認に手間がかかるため、オンライン化が求められます。eKYCを導入することで取引の手続きがスムーズかつスピーディーになり、顧客の満足度も上がるでしょう。

本人確認手続きの煩雑さが解消されることによって、これまで古物取引に興味を持たなかった新規のユーザー層の獲得も期待できます。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

古物商取引にeKYCがおすすめな理由はこちらの記事で詳しく紹介しております。

シェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーとは、レンタサイクルやカーシェアリング、配車サービス、空き家をシェアする民泊サービスなどの事業全般を指します。

CtoC(個人間取引)によって行われるためリーズナブルに活用でき、オンラインで手続きが完結する手軽さから、近年人気が高まっているサービスです。本人確認を実施することで、盗難などのトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクを抑えられます。

CtoCでも安全なサービスを提供するため、eKYCによる本人確認の需要が高い分野でもあります。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

株式会社INTER BLUE (シェアリングエコノミー・マッチングサービス)

シェアリングエコノミーにおけるeKYCの重要性はこちらの記事で詳しく紹介しています。

シェアリングエコノミーのメリット・デメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

シェアリングエコノミーのメリット・デメリットとは?

バーチャルオフィス

起業したばかりの法人や副業をしている方が多く利用している「バーチャルオフィス」を提供するサービスでも、eKYCが導入されています。

バーチャルオフィスは、ビジネスで必要な住所だけをレンタルできるという性質上、犯罪や詐欺に利用されてしまう危険性があるという問題点がありました。このことから、犯収法の規制対象となったのです。

悪質なユーザーによるトラブルを防ぐために、eKYCでの本人確認が選ばれています。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

バーチャルオフィスのサービスにeKYCがおすすめな理由はこちらの記事で詳しく紹介しています。

決済・送金サービス

オンライン決済や送金サービスを提供している事業者でもeKYCが活用されています。

オンライン送金サービスを利用したなりすましやペーパーカンパニーによる被害を防ぐため、本人確認手続きは必須です。その際に、安全かつスピーディーな本人確認方法としてeKYCが選ばれています。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

通信事業者

ポケットWi-Fiや格安SIMの契約も、以前は必ず店舗で契約者本人が身分証を提示して本人確認を行っていましたが、近年は自宅からeKYCで契約し端末が自宅に届くといった「オンライン完結」が増えています。これは、近隣に店舗がないユーザーにとって便利なだけではなく、新型コロナウイルスの感染拡大による非対面化の流れも後押しとなりました。

マッチングサービス

人やサービスを結びつけるマッチングサービスとも、eKYCは相性がよいです。マッチングサービスはBtoCが多いため、大量の利用者が想定されます。さらに土日や深夜の登録も多くなるため、本人確認手続きを自社の人員のみで速やかに行うのは困難でしょう。

eKYCを導入することで、スピーディーかつ確実に登録が完了するため、ユーザーの離脱防止に効果的です。事業を拡大するためには、マッチングサービスと高いシナジーが見込めるeKYCの導入をおすすめします。

オンライン本人確認サービスLiteは、規制法外の事業者様にスピーディーで最適な非対面の本人確認ソリューションを、低コストで提供するサービスです。SMS認証と申込者情報の記入、公的書類のアップロードのみで本人確認が実施できます。

マッチングアプリの本人確認についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

マッチングアプリにおける本人確認の重要性を詳しく解説

人材派遣

各種法令を遵守する必要がある人材派遣業でも、eKYCの導入は拡大傾向にあります。人材派遣業では他者のなりすましを防ぐため、登録者本人が働いているのか確認が必要です。

多くの登録者に対面で本人確認を実施するのは大きな負荷がかかり、現場で働く社員も疲弊しかねません。法令に則って確実になりすましを防ぐうえでも、高度な当人認証技術に立脚したeKYCに審査や確認を委ねれば、コンプライアンスを遵守した運用を実現できます。

シリアルキャンペーン運営

不定期に行われるキャンペーン運営においても、eKYCは活用されています。例えば、食品会社で実施されているようなシリアルコードを使ったキャンペーンなどでは、1人の顧客による複数登録を低コストで防ぐ必要があります。

そのような際に、eKYCを用いることで不正な複数登録を確実に排除でき、多くのお客様対して公平なキャンペーン運営が行うことが可能です。例えば、食品会社で実施されているようなシリアルコードを使ったキャンペーンなどでは、1人の顧客による複数登録を低コストで防ぐ必要があります。そのような際に、eKYCを用いることで不正な複数登録を確実に排除でき、多くのお客様に対して公平なキャンペーン運営が行えるでしょう。

プロモーション費用を効果的に活用しつつ、1人でも多くのお客様にキャンペーンによる利益をもたらすうえでも、eKYCは有効です。

自動車・バイク・自転車・電動キックスケーターシェアサービス

自動車やバイク、自転車、電動キックスケーターなど各種モビリティのシェアサービスにも、eKYCは有効です。法規制外ではあるものの、車両の盗難対策のため、また破損時に弁済してもらうためにも、なりすましを防止する必要があります。

本人が登録する電話番号や、メールアドレスによる確認には限界があるため、確かな本人確認を行えるeKYCは、各種シェアサービスにとって欠かせないものとなっていくでしょう。

オンラインチケット販売

eKYCはオンラインでのチケット販売でも、有効活用されています。ライブや劇など各種チケットの販売を行う際、転売目的の複数申し込みが原因で、ファンにきちんとチケットが行き渡らないのは由々しき問題です。

eKYCを用いることで同一人物による複数登録を防止できるため、主催者は適切にチケットを販売でき、ファンの満足度も高められます。コンテンツを守っていく観点でも、eKYCは導入する価値のあるサービスです。

チケットの転売対策についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

チケットの転売対策とは?転売チケットによるトラブルと具体的な対策

オンライン試験運営会社

オンラインでの試験運営でも、eKYCは活躍します。コロナ禍を背景に、国家資格や民間資格を問わずオンラインで試験を受験できるようになりました。しかし、オンライン受験の普及と同時に、なりすまし受験によって不正な結果を得るケースも散見されています。

したがって、試験の意義や厳格さを揺らがさないためにも、確実な本人確認が必要です。eKYCを用いればなりすまし受験も防止できるため、今後はさらに利用の拡大が見込まれます。

郵便物受取サービス

郵便物受取サービスでもeKYCが活用できます。サービスを利用する法人と契約する際に、例えばペーパーカンパニーの利用などによるマネーロンダリングや、不正資金の流通といった犯罪の温床にならないために、適切な法人かどうかをチェックする際にeKYCが有効です。

その他

上記以外にも、「不動産クラウドファンディング」などを行う不動産特定共同事業や、暗号資産交換業といった幅広い業種でeKYCが活用されています。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の導入事例

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYC導入事例

eKYCの導入事例にはどのようなものがあるか、具体的に「ネクスウェイの本人確認ソリューション」でのeKYC導入事例を3社ご紹介します。

日本生命保険相互会社様の事例

日本生命保険相互会社様はお客様数1,400万人を超える生命保険会社であり、従来は職員による対面での本人確認を実施していました。しかし、昨今の各種サービスのデジタル化の潮流や、資産形成ニーズの高まりによって、より安全かつ速やかな本人確認のニーズが高まっていました。

そんな中、eKYCによる本人確認機能に加え、人による確認を行う「本人確認BPOサービス」がシームレスにサービス提供できる点を評価いただき、ネクスウェイのeKYCを採用いただきました。

コインチェック株式会社様の事例

続いてコインチェック株式会社様の事例です。同社は暗号通貨取引所サービスやビットコイン決済サービスを展開しており、犯収法対応のため、急遽書留発送業務を整備する必要がありました。適切な本人確認を行いつつ書留を発送するうえで選ばれたのが、ネクスウェイのeKYCです。

システム連携を速やかに行えるAPIサービスを提供していたこと、既存サービスとして提供していた「本人確認・発送追跡サービス」があることで、スピーディーに要望を満たせる点が導入の決め手になったそうです。機密性の高さが求められる暗号資産関連サービスでも、ネクスウェイのeKYCは高く評価いただいています。

BASE株式会社様の事例

最後はBASE株式会社様の事例です。個人・法人問わず独自の店舗をオンラインで構えられるサービスが有名な同社は、BASEの中で利用可能なプリペイド式の「BASEカード」サービスを展開しています。

BASEカードを利用する際、スピーディーな本人確認を行うために、ネクスウェイのeKYCが採用されました。決め手となったのは人による本人確認を行う「本人確認BPOサービス」と、郵便追跡を行える「本人確認・発送追跡サービス」でした。KYCを上流から下流まで行えるネクスウェイのシームレスなサービス展開は、多くの企業様からご評価いただいています。

その他、eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

eKYC導入を検討しているなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション 」

ここまで、eKYCの導入に向けて知っておきたい基本情報を解説しました。メリットや導入のポイントを踏まえて、ぜひおすすめしたいeKYCサービスが「ネクスウェイの本人確認ソリューション」です。

「ネクスウェイの本人確認ソリューション」なら、eKYCだけではなく、その後の書類突合確認や目視チェックといったBPOサービスも提供しているため、本人確認業務をワンストップで委託できます。はじめてのeKYC導入でも運用しやすいeKYCプロセスを構築し、本人確認業務の効率化だけでなく、ユーザー対応の品質向上まで実現させます。

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、300社以上の企業、犯収法特定事業者様でも100社以上の企業への導入実績があります。選ばれる理由を、次の項からご紹介します。

→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみたい

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

ネクスウェイの本人確認ソリューションが選ばれる理由

ネクスウェイの本人確認ソリューションの強みを4つご紹介します。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

1.世界最高水準のセキュリティ対策

ネクスウェイの本人確認ソリューションのeKYCには、高い生体認証技術と、各種法令に準拠した厳重な個人管理体制が整っています。

eKYCの画像認証には世界各国の政府や金融機関に導入されている、高精度な生体認証技術が採用されています。米国の入国審査局にも導入実績があり、世界最高水準のセキュリティ対策といえるでしょう。

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、あらゆるeKYCの手法に対応しています。

中でもセキュリティ精度の高い、セルフィー撮影とマイナンバーカードのICチップ読み取りによる「へ方式」にも対応可能です。へ方式を採用することで、本人確認の手続きが24時間365日受付可能となります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

2.無駄なく変動費化が可能な月額利用料

eKYCサービスはそれぞれ利用料金のシステムが異なります。月額で固定の利用料金が設定されている場合は、自社サービスを立ち上げたばかりでユーザー数が予測できない、ユーザー数が月によって変動するといった場合に無駄なコストが発生してしまう可能性があります。

ネクスウェイの本人確認ソリューションの月額利用料金は、利用した分だけ課金される従量課金制です。サービス利用者の予測が難しいといった状況でも無駄なコストをかけずに変動費化できます。サービス立ち上げにおけるスモールスタートにも最適です。

3.スピーディーに本人確認が可能なサービスも提供

ネクスウェイは、規制法外の事業者様にスピーディーで最適な非対面の本人確認ソリューションを、低コストで実現するオンライン本人確認サービスLiteを提供しています。SMS認証と申込者情報の記入、公的書類のアップロードのみで、本人確認を実施することが可能です。

オンラインでスピーディーに審査を行えるため、すぐにサービスの利用を開始してもらいたい場合や、SMS認証と組み合わせることで唯一性を担保できるため「複数登録・他者転売」の抑止につなげたい場合などにご活用ください。

必要十分な確認項目に絞ることで、スピーディーに本人確認の実施を実現します。

4.本人確認業務をまとめてアウトソーシング可能

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは本人確認BPOサービスも提供しているため、eKYCだけではなく本人確認業務をまとめてアウトソーシングしていただけます。

eKYC後のチェック業務は、セキュアな環境のBPOセンターで実施します。万が一eKYCを実施できないユーザーがいた場合は、転送不要郵便の発送に切り替えるといった対応も可能です。

ネクスウェイの本人確認ソリューションにまとめてお任せいただくことで、これまで本人確認業務にかかっていた自社のリソースを削減し、効率化に貢献します。

まとめ

オンライン本人確認「eKYC」について、詳しく解説しました。eKYCは2018年の法改正から本格的に普及が開始した、新しい本人確認方法です。

安全性やシステムに対して疑問を抱いていた方も多いかもしれませんが、この記事によってeKYCというシステムをより理解し、安心できたのではないでしょうか。

eKYCは、サービスのオンライン化・非対面化といった時代の変化に適応する本人確認方法であるため、今後ますますの利用数の増加が期待されています。

現在、本人確認業務によって社内リソース不足が発生している企業や、郵送による本人確認での離脱率が課題となっている企業の方は、ぜひ「ネクスウェイの本人確認ソリューション」でのeKYC導入をご検討ください。

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード