マイナンバーカードの現在の普及率は?今後の動向や携行率も解説

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

政府によってさまざまな施策が行われたことで普及が進んでいるマイナンバーカードですが、本人確認に関わる事業者様の中には、今後の動向がどうなるのか気になる方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、今後の本人確認の基本的な書類となりつつあるマイナンバーカードについて解説していきます。マイナンバーカードの利用でできることや現在の普及率と携行率 、今後の動向、マイナンバーカードによる本人確認のメリットなどを説明していくので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.マイナンバーカード制度とは

- 2.マイナンバーカードの普及率

- 2.1.マイナンバーカードの携行率

- 2.2.マイナンバーカードの機能に関する認知

- 2.3.マイナンバーカードを取得しない理由

- 3.マイナンバーカードでできること

- 3.1.個人番号の証明

- 3.2.本人確認

- 3.3.保険証としての利用

- 3.4.運転免許証としての利用

- 3.5.オンラインでの契約・取引

- 3.6.コンビニでの公的な証明書の取得

- 3.7.マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報などの取得

- 3.8.その他の手続き

- 4.マイナンバーカードの本人確認への活用

- 5.今後のマイナンバーカードの動向

- 6.マイナンバーカードを利用した本人確認の今後

- 7.今後は本人確認にも押印廃止が求められる

- 8.マイナンバーカードでのeKYC/本人確認のメリット

- 8.1.犯収法に基づいた4つの本人確認の方式に対応

- 8.2.さまざまな事業でオンライン本人確認が可能

- 8.3.第三者によるなりすましの予防が可能

- 8.4.本人確認にかかる業務の負担を軽減

- 9.マイナンバーカードによる本人確認の懸念と対策

- 10.マイナンバーカードでの本人確認なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

- 10.1.法令に遵守した高セキュリティの本人確認体制

- 10.2.オンライン対応できないユーザーは郵送で対応可能

- 10.3.「本人確認BPOサービス」で目視チェックも対応

- 11.まとめ

マイナンバーカード制度とは

マイナンバーカード制度とは、2015年10月以降から国民に対して通知されたマイナンバー(個人番号)が本人のものであることを証明する制度です。本人が申請することで交付ができて、マイナンバー以外にも氏名や住所、生年月日、性別などのさまざまな個人情報が記載されています。

顔写真も記載されるため、本人確認書類としても使用することが可能です。ICチップも搭載されており、税金に関する電子申請などが行える電子証明書にも対応できます。

近年、マイナンバーは行政手続きをはじめ、さまざまなシーンで必要となることが多く、マイナンバーを基礎IDとしたデジタル社会の構築が推進されています。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードの普及率

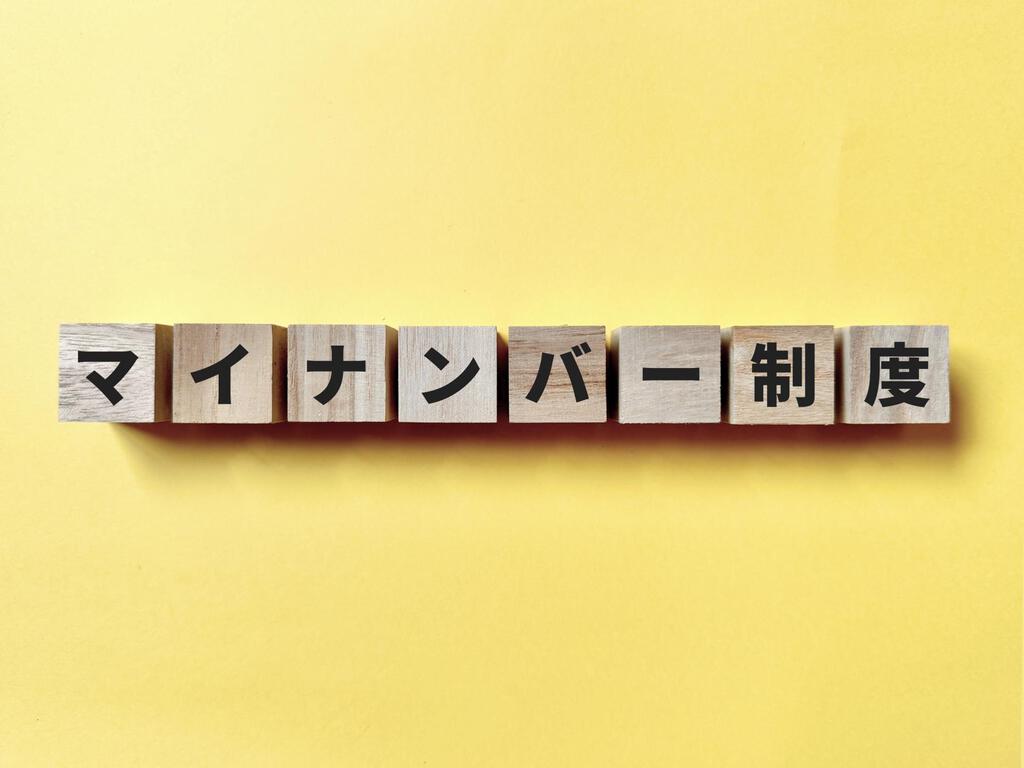

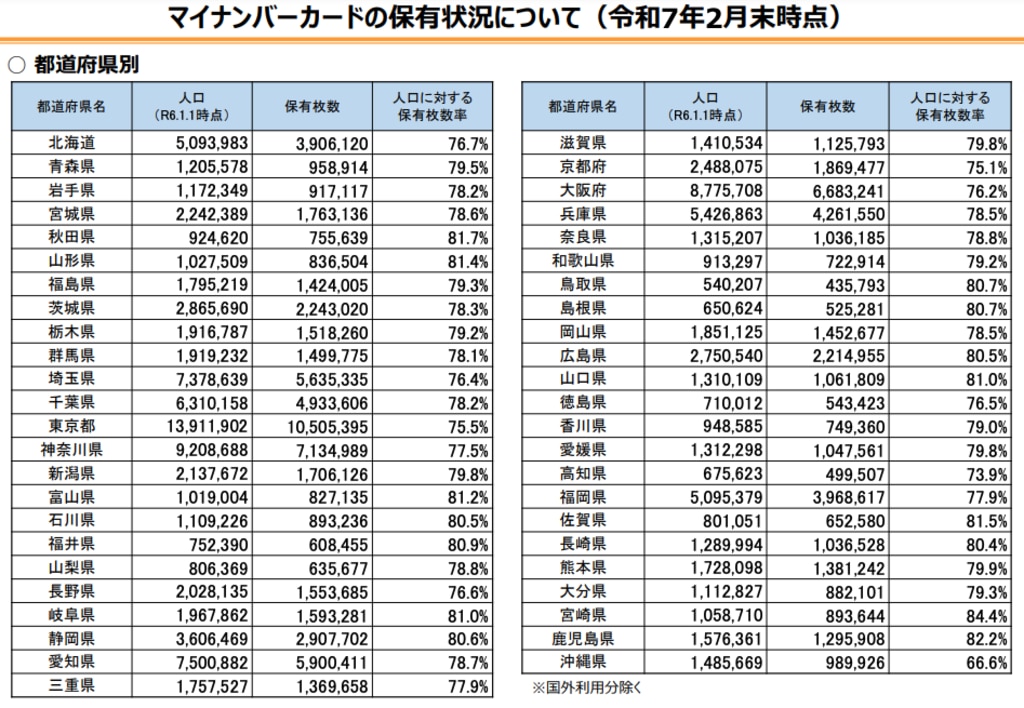

総務省のデータによると、2025年2月末時点の保有枚数は約9,700万枚で人口の約78.0%を占めています。

引用:「マイナンバーカードの保有状況について(令和7年2月末時点)|総務省」

都道府県別で見ると、保有枚数率は宮崎県が84.4%と一番高く、沖縄県の保有枚数率が66.6%程度にとどまっているのが現状です。2016年からマイナンバーカードの交付が始まった当初は交付枚数が伸び悩んでいましたが、現在では人口の約8割が保有しており、順調に普及率を伸ばしていることが伺えます。

マイナンバーカードの携行率

デジタル庁は令和5年11月〜12月にマイナンバーカードの携行率を調査しました。回答者の43%がマイナンバーカードを常に持ち歩いているという回答をしており、マイナンバーカードの保有者に限定すると50.2%が常に持ち歩いているという結果が得られています。

また、令和6年に厚生労働省がマイナンバーカード保有者に対して行った携行率の調査では、約7割が必要に応じて持ち歩いていると回答しています。しかし、デジタル庁の調査によると、カードは持ち歩いていないが、スマホ用電子証明書を取得しスマホを持ち歩いていると回答した人は2.7%に留まっています。

マイナンバーカード機能のスマホ搭載機能についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

マイナンバーカード機能のスマホ搭載とは?申し込み方法や安全性について解説

マイナンバーカードの機能に関する認知

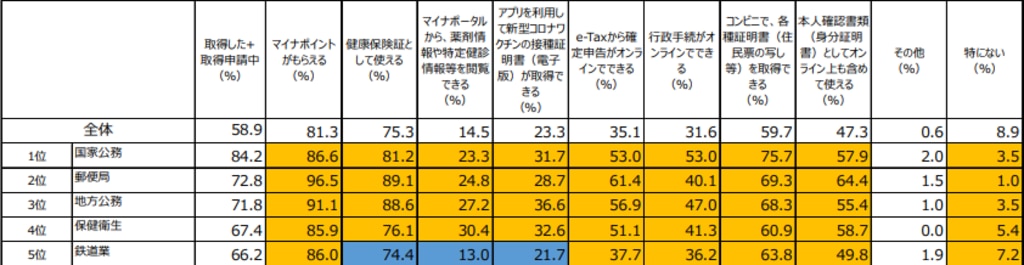

デジタル庁はマイナンバーカード機能に関する認知について調査を行っており、マイナポイントの獲得や健康保険証としての使用、コンビニでの証明書発行といった機能について認知率が50%を超えることが分かっています。

引用:「業種別マイナンバーカード取得状況等調査(ネット調査)|デジタル庁」

また、マイナンバーカードの取得率が高い上位5業種に限定すると、ほとんどの機能における認知率が平均以上となっており、機能の認知が取得率の向上につながっていることが伺えます。

マイナンバーカードを取得しない理由

申請方法がわからないから |

申請方法が面倒だから |

マイナンバーカードにメリットを感じない から |

情報流出が怖いから |

その他 |

特にない |

|

|

全体 |

6.1 |

31.4 |

31.3 |

35.2 |

5.5 |

26.9 |

引用:「業種別マイナンバーカード取得状況等調査(ネット調査)|デジタル庁」

デジタル庁はマイナンバーカードの未取得者を対象にして、取得しない理由についての調査を実施しました。マイナンバーカードを取得しない理由として最も多いのは、情報流出が怖いからで、35.2%を占めており、次いで申請方法が面倒だから、マイナンバーカードにメリットを感じないからという回答が多く、それぞれ30%を超えています。

マイナンバーカードによるKYCの安全性についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

マイナンバーカードによるeKYCの安全性とは?メリット・デメリットも紹介

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードを所有していると、さまざまなシーンで活用できます。ここでは、マイナンバーカードでできることについて見ていきましょう。

- 個人番号の証明

- 本人確認

- オンラインでの契約・取引

- コンビニでの公的な証明書の取得

- その他の手続き

それぞれ詳しく解説していきます。

個人番号の証明

マイナンバーカードがあれば、簡単にマイナンバー(個人番号)の証明を行うことが可能です。現代において、マイナンバーは就職や病気、出産、災害時など、さまざまなシーンで提示が求められ、その都度証明する必要があります。マイナンバーカードを保有していれば簡単にマイナンバーを提示できて、証明にかかる手間を軽減できます。

ただし、マイナンバーは国民一人ひとりに割り振られた大切な番号なので、カードを失くさないようにしっかり管理することが大切です。

本人確認

マイナンバーカードは、上記の個人番号の証明に加え、本人確認の証明としても使用できます。これまで、本人確認を行う際は、運転免許証や健康保険証などの提示が一般的でした。しかし、運転免許証は所有していない人もいますし、健康保険証は顔写真が記載されていないので追加書類が必要になる場合もあります。

マイナンバーカードは誰でも申請できて、運転免許証のように所有者が限られるということがありません。また、顔写真付きの本人確認書類として使用できるため、マイナンバーカードの提示だけで本人確認を完了させることが可能です。マイナンバーの提示と本人確認書類の提示を求められた場合にも、1枚で対応できます。

公的個人認証局についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

公的個人認証局とは?マイナンバーカードを利用したeKYCについても解説

保険証としての利用

マイナンバーカードは、健康保険証としての利用登録をすることで、マイナ保険証として利用できるようになります。マイナ保険証の利用方法は、マイナンバーカードを病院や薬局に設置されている顔認証機能付きカードリーダーの所定の位置におき、顔認証や暗証番号による本人確認を実施すると、診療情報や薬の情報を提供するかの同意確認が画面に表示されるため、同意することで保険証として機能し受付が完了します。

利用登録が完了していない場合でも、カードリーダーにマイナンバーカードを設置し、本人確認を行うと、利用登録についての案内が画面に表示されるので、案内に沿って画面操作をすることで、利用登録が可能です。従来の保険証は令和6年(2024年)12月2日以降新しく発行できないため、今後はマイナ保険証が主流になります。

参考:「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ|政府広報オンライン」

運転免許証としての利用

マイナンバーカードは、令和7年3月24日より、運転免許証としての利用が可能になりました。マイナンバーカード内のICチップに免許情報を記録することで、マイナ免許証として利用できます。

マイナンバー免許証の持ち方は、次の3通りです。

- 従来の運転免許証のみ

- マイナ免許証のみ

- 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち

マイナ免許証にすることで、更新手数料も抑えられるだけではなく、免許更新時の講習をオンラインで受講できるようになり、好きなときに、好きな場所で受講することができるようになります。

マイナ免許証では書面上に免許の詳細が記載されていないため、有効期限や免許証番号などの情報を確認するためには読み取りリーダーが必要になります。そのため、マイナ免許証だけでなく、運転免許証も持っておきたいという方もいるでしょう。2枚とも所持する場合はそれぞれの更新手数料がかかることになります。

参考:「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について|警視庁」

オンラインでの契約・取引

マイナンバーカードがあれば、オンラインでの契約や取引が行えるようになります。具体的には、オンラインバンキングや証券口座の開設、住宅ローンのオンライン契約などです。

また、マイナンバーカードを保有していることでマイナポータルを利用できるようになり、一時保育や介護申請などの行政の手続きもオンラインで完結できます。

ただし、オンラインで手続きする場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンなどが必要になるという点に注意が必要です

コンビニでの公的な証明書の取得

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニで公的な証明書を取得することも可能です。

従来では、住民票の写しや印鑑証明書などの公的な証明書を取得する際は、市役所や区役所などで手続きを行うのが一般的でした。しかし、マイナンバーカードを保有していれば、コンビニに設置されているキオスク端末から簡単に発行できます。窓口や郵送で発行するよりも、コンビニ交付にすることで手数料が安く済むといった特徴もあります。

マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報などの取得

マイナンバーカードを保有していると、マイナポータルを使用して薬剤情報や特定健診情報などの情報を取得できます。マイナポータルはマイナンバーカードを使用してログインします。

マイナポータルでは、医療保険の薬剤情報や特定健診情報、後期高齢者健診情報を確認したり、PDFでダウンロードしたりできます。調剤された薬剤名や、用法、用量などを確認でき、特定健診時の問診内容などをいつでも確認できるため便利です。

また、マイナポータルはe-Taxとも連携でき、これまで手動で入力する必要のあった給与所得の源泉徴収票や控除のデータを一括で収集し、確定申告書に自動で入力できます。マイナポータル連携を使用して作成した確定申告書は、e-Taxで税務署に送信可能なため、確定申告にかかる時間を大幅に削減でき、書類の管理・保管も不要になります。

その他の手続き

マイナンバーカードの利用によってできることを解説しましたが、上記の他にも以下のようなシーンで活用できます。

- 確定申告

- パスポートの申請や更新

- 図書館カードとしての利用

- 国民健康保険の免除申請

- 給付金や児童手当などの受け取り

- 転出届や転入届の提出

申し込みを行うことで健康保険証としても利用でき、マイナポータルで薬剤情報や医療費も確認できます。ただし、すべての医療機関で対応できているというわけではなく、場所によってはマイナンバーカードを健康保険証として使用できない可能性があるので注意が必要です。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードの本人確認への活用

上述したように、マイナンバーは1枚で本人確認ができる、オンラインでの手続きにも対応可能などのメリットがあります。そのため、マイナンバーカードは現在、さまざまなシーンで本人確認に活用されている傾向にあります。

これまで本人確認書類として多く活用されていた運転免許証の保有者数が約8,200万人(令和5年現在)となっている一方で、マイナンバーカードの累計交付枚数は約9,700万枚(令和7年3月16日時点)となっています。約1,500万と大きく数字を上回っているため、今後はマイナンバーカードによる本人確認が当たり前になっていくことが考えられます。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

今後のマイナンバーカードの動向

マイナンバーカードは今後も多くの身分証明書と紐づけられ、さらに幅広く活用できるようになるでしょう。上記でも触れた運転免許証をはじめ、ハローワークカードや健康保険証の一体化などが推進されると言われています。

また、民間企業との紐づけも進み、将来的にはポイントサービスとの連携などができる可能性があります。このように、マイナンバーカードの使い勝手が徐々に良くなっていく反面、今まで利用していたものが廃止されていくため、マイナンバーカードの義務化が進んでいくと考えられるのです。

また、デジタル庁では2026年に次期マイナンバーカード(次期個人番号カード)を導入することを検討しています。

次期マイナンバーカードで何が変わるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

次期マイナンバーカードで何が変わる?2026年に向けた最新動向を解説

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードを利用した本人確認の今後

マイナンバーカードの普及が進んでいく中で、マイナンバーカードを利用した本人確認も使い勝手がさらに良くなることが予想できます。

特に、マイナンバーカードが普及すると、公的個人認証サービス「JPKI」が利用しやすくなるでしょう。JPKIは、マイナンバーカードに搭載されているICチップの電子証明書を活用し、地方公共団体情報システム機構「J-LIS」がリアルタイムでチェックする本人確認方式です。

この方法が推進されれば、オンラインで本人確認が完結できる「eKYC」が利用しやすくなると考えられます。

JPKI(公的個人認証サービス)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説

マイナンバーカードの公的個人認証サービスについては、以下もご確認ください。

マイナンバーカード(IC認証)による本人確認ソリューション

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

今後は本人確認にも押印廃止が求められる

事業者と取引しているのが本人であることを確認する「本人確認」は、主に金融機関などの特定取引時に実施されています。

スマホなどで行うekycでの本人確認の場合は押印が必要ありませんが、対面や郵送での本人確認を行っている場合は、押印が必要とされるケースも少なくありません。例えば、提示する本人確認書類として印鑑証明が認められている場合や、口座申込時に銀行印が必要になる場合などです。

しかし、押印廃止が求められている流れを踏まえると、今後本人確認においても押印廃止が求められることが予想されます。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードでのeKYC/本人確認のメリット

マイナンバーカードの本人確認への活用や今後の動向などを解説したところで、ここからは具体的にマイナンバーカードでのeKYC/本人確認のメリットについて見ていきましょう。

eKYCは先ほども解説したように、オンラインで本人確認が完結するシステムです。スマートフォンやパソコンから時間や場所を問わずに行えるため、オンラインでの取引や契約を行う際などにも活用されています。

eKYCでは、オンラインで本人確認が完結しますが、その中でもマイナンバーカードで本人確認する場合、マイナンバーカードのICチップに記録された個人情報や電子証明書を利用することで、スムーズに本人確認を進めることが可能です。ここでは、eKYCのマイナンバーカードでの本人確認を行う際の主なメリットを4つ解説していきます。

- 犯収法に基づいた4つの本人確認の方式に対応

- さまざまな事業でオンライン本人確認が可能

- 第三者によるなりすましの予防が可能

- 本人確にかかる業務の負担を軽減

それぞれのメリットについて具体的に説明していきます。

eKYCについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

犯収法に基づいた4つの本人確認の方式に対応

犯罪収益移転防止法(犯収法)は、犯罪への資金提供を防止するための法律として2007年に制定されたもので、2018年の改正でオンラインで本人確認がすべて完了する手続き(eKYC)が認められました。

マイナンバーカードでの本人確認は、犯収法の以下の4つの本人確認方式に対応しています。

「ホ」方式 |

本人確認書類の画像と本人容貌画像を照合する本人確認 |

「ヘ」方式 |

ICチップ情報と本人容貌画像を活用した本人確認 |

「ト」方式 |

写真付き本人確認書類の画像もしくはICチップ情報と外部顧客情報を照合 する本人確認 |

「ワ」方式 |

公的個人認証(署名用電子証明書)の読み取り・暗証番号(PIN)の使用 による本人確認 |

方式によっては、マイナンバーカード以外の書類を使用することも可能です。eKYCを導入する際は、これらの本人確認方式に対応できるeKYCサービスを利用すると、マイナンバーによる本人確認がスムーズに行えるようになるでしょう。

方式については、以下のページで詳しく解説しております。

【5選】オンライン本人確認eKYCにはどのような方式がある?まとめて解説

犯収法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について

さまざまな事業でオンライン本人確認が可能

マイナンバーカードによるオンライン本人確認は、さまざまな事業で活用することが可能です。近年では、スマホの普及によって、銀行口座の開設や中古品の買い取りなど、あらゆるサービスがオンラインに対応しています。

しかし、サービスをオンラインで利用できても、サービスを利用するための本人確認の際に来店をする必要があったり郵送しなければいけなかったりすると、ユーザーが離脱してしまう可能性があります。

さまざまな業種やサービス形態で活用できるマイナンバーカードによるeKYCは、サービスを提供している事業者にとっても利点が生まれたのです。

eKYCを導入した口座開設についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eKYCを導入して口座開設をオンライン化!メリットや安全性を解説

第三者によるなりすましの予防が可能

マイナンバーカードでのオンライン本人確認は、第三者によるなりすましの予防が期待できます。eKYCは、本人容貌画像や本人確認書類の画像、ICチップ情報などの複数の方法を組み合わせて行うので、本人になりすまして手続きを進めることが難しいです。

また、本人確認書類の画像の提出の際に、表面・裏面・厚みの撮影が求められる、本人容貌画像の提出時に指示に従って顔を傾ける必要があるなど、巧妙化するなりすまし手口の予防がしっかりと行われています。

なりすましについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

【事例あり】なりすましの代表的な手口とは?具体的な種類から対策まで徹底解説

本人確認にかかる業務の負担を軽減

マイナンバーカードでの本人確認は、業務の負担や管理の手間を減らすことが可能です。本人確認を対面や郵送で行う場合、ユーザーの対応や書類の送付などの手間がかかります。本人確認に関する書類の管理も必要になるため、管理の手間やコストがかかるという問題点もありました。

しかし、eKYCはオンラインですべて完結するので、対面でのユーザーへの対応や書類の送付、紙の書類の管理などの業務の負担を大幅に軽減できます。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードによる本人確認の懸念と対策

マイナンバーカードによる本人確認にはさまざまなメリットがありますが、同時に懸念点も存在します。ここでは、下記の2つの懸念点について見ていきましょう。

- マイナンバーカードの申請に時間がかかる

- マイナンバーカードと暗証番号が第三者に渡るリスクがある

それぞれ詳しく解説していきます。

マイナンバーカードの申請に時間がかかる

マイナンバーカードの申請自体は比較的簡単で、市役所や区役所、スマートフォンから申請することが可能です。しかし、申請後は審査が行われて、地方公共団体情報システム機構でカードが作成されるので、申請から交付までは1ヶ月前後かかります。交付通知書が届いてから交付場所に取りに行く手間もかかるため、どうしても時間がかかるのがデメリットです。

事業者側としては、マイナンバーカードを所有していない方のために、マイナンバーカードがなくても対応できる本人確認方式を別途用意する必要があります。

オンライン本人確認(eKYC)のメリットをさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

eKYC導入のメリットとは?問題点やリスクはないの?対処法も解説

マイナンバーカードと暗証番号が第三者に渡るリスクがある

マイナンバーカードは、紛失や盗難によって第三者に渡ってしまうリスクがあります。他の人に渡ってしまうと、持ち主の個人情報はもちろん、税金や所得額、個人資産などの情報が知られてしまう恐れがあるのです。

また、暗証番号を忘れないために、カードとメモを一緒に保管するなどの工夫を加えている人も少なくありません。その状態でマイナンバーカードが第三者に渡ると暗証番号も知られてしまい、銀行口座や証券口座を勝手に開設されるといった犯罪に利用されてしまう可能性があります。

事業者側としてでは、万が一のなりすましのリスクなどを避けるために、確実に本人が利用していることが判別できる仕組みを取り入れておく必要があるでしょう。

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード

マイナンバーカードでの本人確認なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

マイナンバーカードでの本人確認に対応するためにeKYCの導入を検討している企業の方は、ぜひ「ネクスウェイの本人確認ソリューション」をご利用ください。ネクスウェイの本人確認ソリューションでは幅広い本人確認方式に対応しており、今回解説した方式のうち、「ホ」「へ」「ワ」のeKYCに対応しています。

法令に遵守した高セキュリティの本人確認体制

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、世界最高水準の画像認識技術・セキュリティ体制で安全に本人確認を実施しています。法令に遵守した厳重な個人情報管理に加え、第三者によるセキュリティ診断を行い、高セキュリティの本人確認体制を構築しています。

ネクスウェイのノウハウを駆使し、本人確認の安全なオンライン化を実現することが可能です。

オンライン対応できないユーザーは郵送で対応可能

ネクスウェイの本人確認ソリューションは郵便の送付による本人確認にも対応しているので、eKYCに対応できない方の離脱を防ぎます。

ネクスウェイ本人確認の「本人確認・発送追跡サービス」では、書類の印刷や封入、郵送手続きなどのアウトソーシングが可能です。郵便の場合は本人確認に時間がかかるといったデメリットがありますが、セキュリティに配慮したスピーディーな郵送を行い、申請者との取引開始までの時間短縮を図っています。

「本人確認BPOサービス」で目視チェックも対応

「本人確認BPOサービス」では、提出された容貌画像や本人確認書類の目視確認などの作業をアウトソーシングできます。専任のBPOスタッフによる精度の高い目視確認を行っているため、本人確認に割く人的リソースをコア作業に注力させることが可能です。

手間や時間がかかる確認作業をネクスウェイの本人確認ソリューションで代行し、顧客のコア業務の効率化に貢献しています。

→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみたい

まとめ

現在普及率が高まっているマイナンバーカードは、今後も活用される場面が増えていくことが想定できます。それに伴い、健康保険証や運転免許証の一体化が進み、eKYCのマイナンバーカードでの本人確認が推進されていくでしょう。

マイナンバーカードでの本人確認に対応するためにeKYCの導入を検討している事業者様は、ぜひネクスウェイの本人確認ソリューションをご利用ください。eKYCの導入から運用までを一貫してサポートしており、高セキュリティの本人確認体制を提供しています。

マイナンバーカードを活用した本人確認方法である公的個人認証/JPKI(ワ方式)に関しては、以下のページで詳しくご覧いただけます。

「マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)」

→「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の資料を見てみたい

マイナンバーカードを使用した公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応!

eKYCの費用について知りたい方はeKYC料金表をダウンロード

eKYC含む本人確認の事例を知りたい方は

本人確認ソリューションの導入事例をダウンロード